《历史建筑的重生:日本文化遗产的保护与活用》,[日] 光井涉著,张慧译,方寸·社会科学文献出版社2023年12月出版,290页,79.00元

就像日本学者光井涉在《历史建筑的重生:日本文化遗产的保护与活用》的序言里所写的那样,“近年来,人们对历史建筑的兴趣和关心急剧增加”。与中国的情形一样,日本的名胜古迹所在地,同样成为旅游观光的热门景点。比如,京都的“清水寺一带及平等院,常是一片人头攒动、摩肩接踵的景象”。在日文里,除了自然风光,名胜古迹也可算作“名所”。有趣的是,按照光井涉在书中的说法,这个词原来用“训读”读作“などころ” (nadokoro),到江户时代(1603-1868)才转变为相对接近汉语发音的“音读”(めいしょ,meisho)。

清水寺风光(文中配图均为作者所摄)

既然称为“历史建筑”,最让人感兴趣的当然是其建造年代。地处东亚的日本,其古代建筑物也以木构为主,其材质并不耐久。但全日本能够追溯到一千两百多年前(八世纪)的建筑仍有二十八座之多。尤其是奈良的法隆寺“西院的金堂、五重塔、中门和回廊被公认为世界上最古老的木构建筑”。话说回来,日本历史上也有定期修缮木构建筑的传统,譬如法隆寺金堂“自八世纪初建成至今,有明确记载的修缮大大小小约十五次,其中1603年的修缮还使得外观发生了巨大改变”。光井涉身为东京艺术大学建筑科教授,当然明白“落架大修”会放倒柱子,将整个建筑拆成白地,而“将梁柱的建材全部拆卸,维修时再将这些旧建材重新组装的‘拆解修理’”,其实跟新建建筑没有什么区别。因此他在书中也承认“建筑物的新旧区别也相当微妙,二者之间并没有明确的界限”。

这句话的隐含意义恐怕就是,日本的一些“古建筑”,其实并不像人们想象的那么古老。而且,囿于木构建筑本身的特性,许多如今知名“名所”的建造时间,比起法隆寺还要晚上许多。譬如著名的京都鹿苑寺(金阁寺),其实是十四世纪晚期落成,相当于明代,另一个京都的知名景点“三十三间堂”历史长一些,但始建时间也已是南宋时期了。其他一些“名所”的历史就更短了。光井涉在书中提到了位于九州岛熊本县境内的“水前寺成趣园”。虽然它是十七世纪的熊本藩主细川忠利修建的大名庭园,距今已有四百多年。但以笔者游览时的观感而言,此园风景甚美,却谈不上什么历史感:其中的出水神社重建于1970年,细川忠利与其父细川藤孝的立像完成于1979年,都是不折不扣的现代建筑。至于书中提及的“古今传授之间”虽是十七世纪初期最早建于京都御苑,最后经过解体保管才于1912年在此复建,也很难称为成趣园的原貌了。

水前寺成趣园中的细川忠利与细川藤孝像

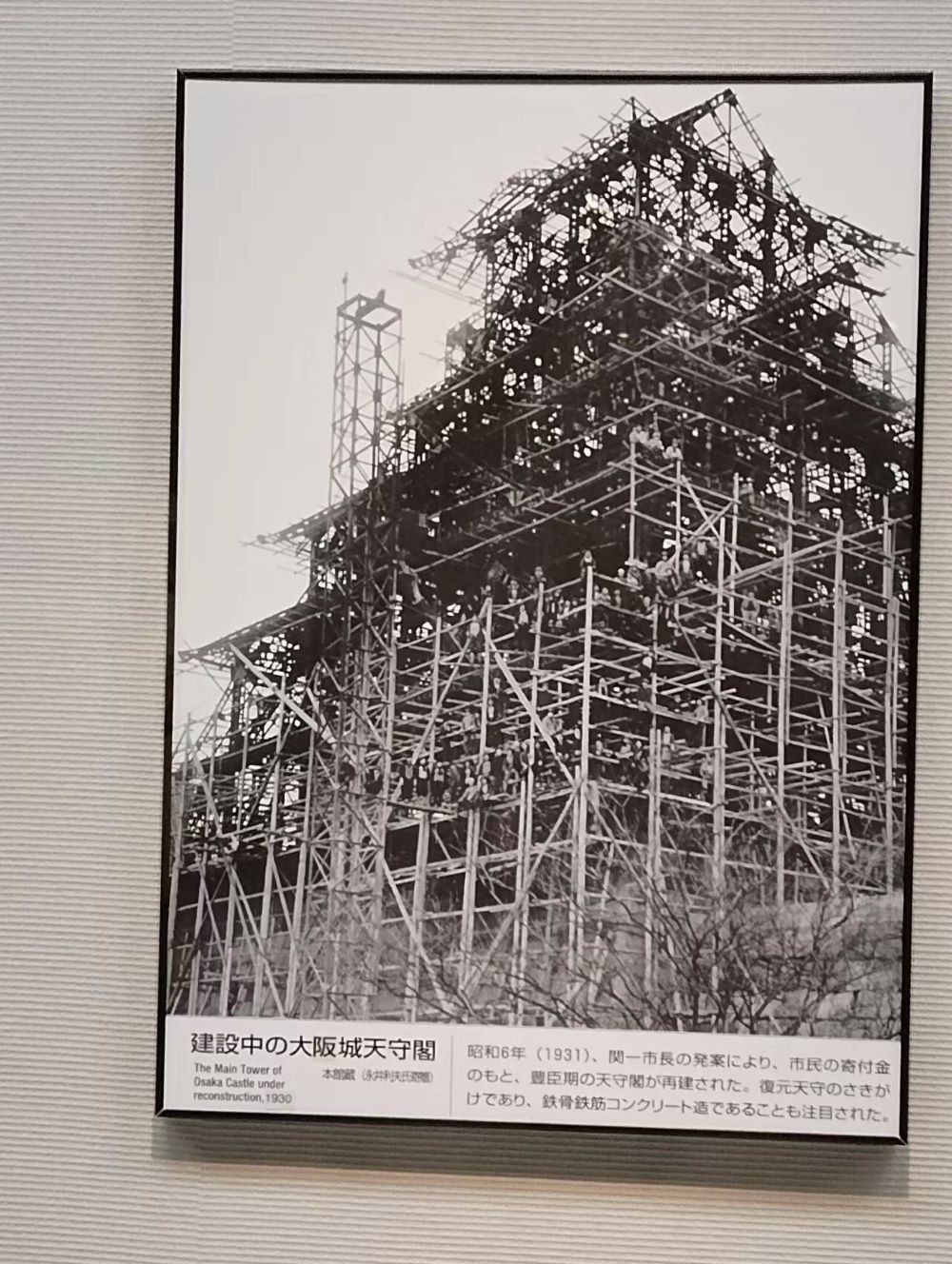

另外,光井涉也指出,如今成为大阪市地标建筑的大名鼎鼎的大阪城城堡,“总体来说,它依旧是昭和时代诞生的近代建筑”。历史上那座丰臣秀吉修筑的初代大阪城城堡早就在1615年德川幕府毁灭丰臣家的“大阪夏之阵”中化为焦土。甚至德川家在新址修建的第二代大阪城城堡也已毁于1665年。今天看到的大阪城城堡其实是上世纪二十年代用钢筋混凝土重建的。所以就连它的名字(大阪)也体现出了与真实的历史建筑(大阪)的区别。

大阪城城堡重建的历史照片

即便是那些存世的真正“古建筑”,其实也是劫后余生的幸存者。换言之,今天自诩“文化保护”优等生的日本,在最近的一个半世纪里也有一段“先破坏后治理”的曲折道路。令人略感意外的是,其始作俑者恰恰是向来得到正面评价的“明治维新”。从书中的描述看,明治政权先后颁布的两条法令,对当时尚存的古建筑产生了灾难性影响。

其一是“神佛分离令”(1868)。神道教是日本的传统宗教,而在江户时期,佛教寺庙实际扮演着幕府的统治工具,“寺请檀家制”规定,每一个日本人从其出生就必须从属于某一个寺院,成为其“檀家”,登记于宗教户口簿,结婚、移居、出行、打工都需要有该寺院开的宗教信仰证明书。由于佛教的优势地位,神社和佛寺就出现了融合现象。譬如在严岛神社本殿背后耸立的却是象征佛教的五重塔。而随着“神佛分离令”的颁布,佛教顿时失势。结果,曾经与春日大社一体的兴福寺惨遭厄运,“暴徒得势,或焚佛像、神体,或毁经卷,佛具”。1872年,整座寺庙都被拆除。随着僧侣的离去,与兴福寺同在奈良的内山永久寺的建筑群也全遭废弃,成为大寺院消亡的代表事例。

其二则是废城令(1873)。在明治政府看来,“城堡不过是被自己推翻的幕藩体制的遗物,但由于可能成为反政府势力的根据地,所以仍是积极地拆毁这些建筑”。根据德川幕府规定的“一国一城令”,每个藩只允许保留一座城堡,因此全日本的城堡之数本已不足300,而“到1890年前,被拆毁或经改造的城堡建筑不胜枚举”。

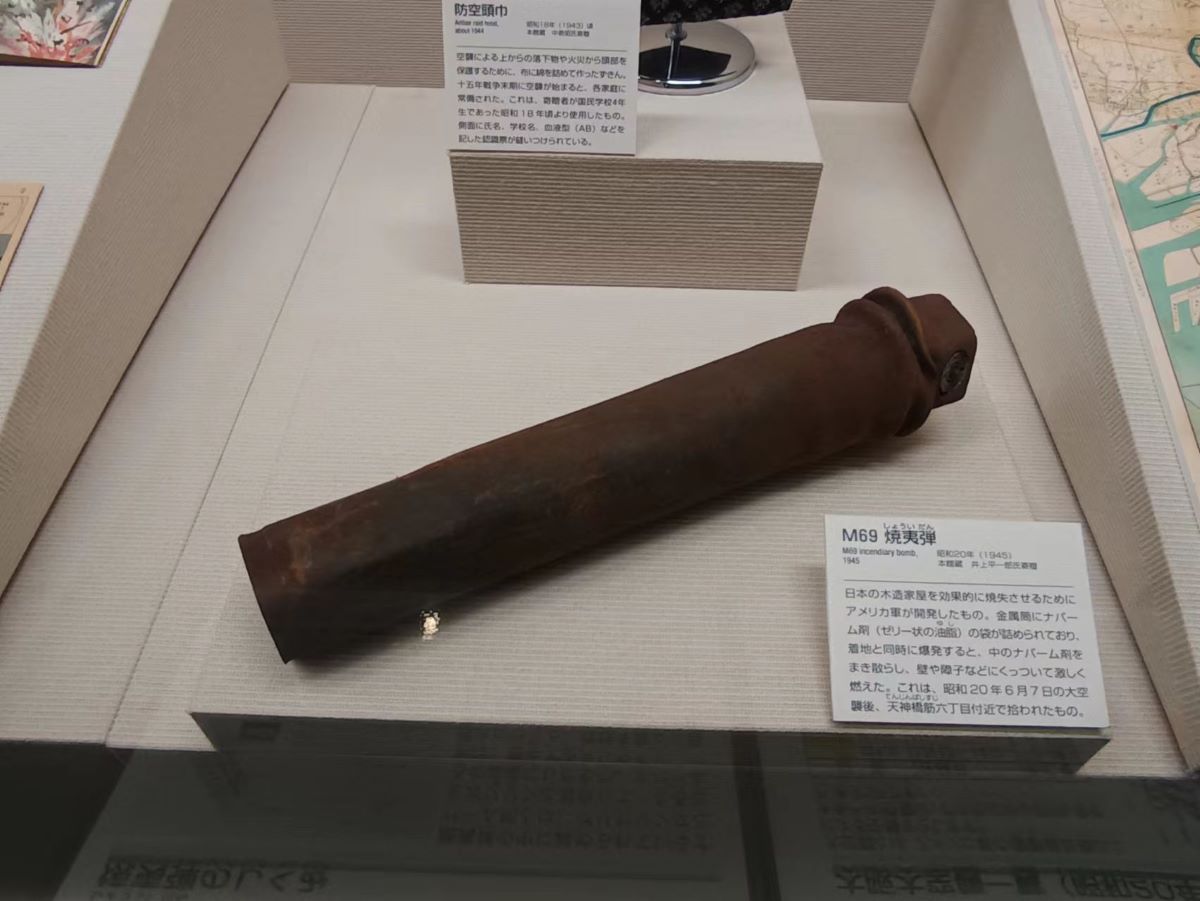

除了这些主动的破坏,还有意外的灾难。日本军国主义发动的对外侵略战争,最终给本国的历史建筑带来了不可挽回的损害。大阪历史博物馆与福冈市博物馆里,都提到过二战后期美军轰炸造成的巨大破坏。美军轰炸机扔下的燃烧弹夷平了大部分日本城市的木构建筑,“东京的东照宫、德川家灵庙、浅草寺、日枝神社以及仙台的伊达家灵庙都被烧毁,城堡更是受损严重”——“日本许多大城市都是由城下町发展而来”,位于市中心的城堡在空袭中往往在劫难逃,除了著名的姬路城因涂上了迷彩保护色幸免于难,“名古屋、和歌山、冈山和广岛等城市的天守都被毁”。但最倒霉的大概要算是冲绳的首里城,这座琉球王国的遗物在1932年刚刚大修完成,就在惨烈的冲绳岛之战(1945)里化为焦土,好不容易在1992年重建,又在2019年惨遭祝融光顾……

大阪历史博物馆展出的美军燃烧弹

按照光井涉的说法,明治维新之后对古建筑价值的认识有一个缓慢的转变过程。1897年,日本国会首次通过了《古社寺保存法》,规定“社寺的建筑及宝物,尤其是值得称为历史之标志或美术之典范的,应……指定为特别保护建筑或国宝”。这是近代日本首个文物保护法令。其中的“特别保护建筑”指不可移动的建筑,而可移动的宝物则称为“国宝”。但此法只涵盖了古代神社与佛寺,未及其他类型的古迹。于是1919年又通过了《史迹名胜天然纪念物保存法》,这标志着“城堡的名誉终于在废城令颁行半个世纪后得到了恢复”。接下来是1929年的《国宝保存法》,将所有历史建筑统称为“国宝”。到了二战之后的1950年,又通过了《文化财保护法》。此法将“对日本有着突出的历史或艺术价值的重要物品”定义为“重要文化财”,而“从世界文化角度来看具有极高价值、无与伦比的国民珍宝”则进一步界定为“国宝”。

从此之后,如光井涉所言,“历史建筑的保护在《文化财保护法》的框架内有序进行”,算是彻底走上了正轨。日本的诸多历史建筑,由此也逐渐呈现出了现在的面貌。但在这一时期,也出现了新的问题。如何兼顾历史保护和现代发展,是全世界古城共同面对的挑战。在经济高速发展时期,“日本各地的古城和乡村景观都处于危机之中,许多景观甚至就此消亡”。譬如“曾被评价为‘与伦敦别无二致’的东京丸之内地区的红砖建筑群,1970年左右就完全消失”。京都是日本的千年古都,在二战里也不曾遭遇什么破坏,但在战后的大兴土木中,“曾免遭战争之苦的民居却从此时逐渐减少”。1964年建造的京都塔足足有一百三十米高,整个京都市区都能看见,城市风貌因此大有变化。1966年的《古都历史风土保护相关特别措施法》由此出笼,“京都终于摆脱了古都形象被大规模住宅用地开发破坏殆尽的风险”。

今日的京都塔

值得一提的是,《历史建筑的重生》书中还提到,历史建筑的保护虽然成为共识,但具体如何保护,从一开始就存在极大争议。在奈良县主持修复唐招提寺金堂等古建筑的关野贞(1868-1935)就提出,“修复理应严格遵循其旧有风格,即使建筑已因后世的修补而丧失旧有面貌,也应尽力凭借已有的知识复原”。结果,在修复唐招提寺金堂时,关野贞撤除了1694年大修时增添的加固材料,更换了柱子的木料,“在尚不清楚奈良时代形制的情况下进行了风格性修复,想当然地按风格概念创造了屋顶和屋檐的曲线等形制”。

这理所当然引起了反对呼声,“在复原本初之古式的旗号下,难道不是(历史建筑)面临被摧毁和被彻底改造的厄运吗”?这个意见当然有道理,但也忽略了一个现实问题:“如果只是以维持限制为目标的话,无异于不修复,放任建筑物坍塌。”而最终成型的修复理念是个折中产物,一方面规定“以维护和保护‘古式’为原则”,一方面也承认“后世改造的部分如果有价值,则按现状保护,不予复原”。在著名的东大寺大佛殿(日本最大的木构建筑)的修复中,施工人员则就“用西方的金属材料替换了原本的日本传统桁架,用铁板加固屋檐,在柱子中间插入钢筋”。建筑的结构体系因此极大改变,尽管建筑外观并未改动。

东大寺

相比寺社的修缮,城堡的修复则面临更加复杂的局面。熊本城是幸免于明治初年“废城令”的城堡之一,在“西南战争”(1877)里,以这座城堡为根据地的政府军还挡住了西乡隆盛的鹿儿岛(萨摩)叛军的猛烈进攻,坚持到了援军到来。到二战之后,这座城堡还残存着宇土橹在内的十三处“国宝”史迹。但今天所见的熊本城城堡(天守)却是全新的建筑——1960年以钢筋混凝土重建。进入二十一世纪后,本丸御殿等建筑又以传统木构技术再现。 “用传统木构技艺再现的本丸御殿……与宇土橹等真正的历史建筑区别甚微”。光井涉断言,“恐怕再过半个世纪,如果不特意说明,将没有人能觉察出二者的差异”。以笔者游览熊本城时的观感而言,此言的确不虚。无怪乎书中认为,熊本城是“(历史建筑)再现的顶点”。

熊本城

2016年熊本大地震留下的痕迹

当然,光井涉也承认,多数日本历史建筑的复原,“仅有作为城市象征的外观是依据历史塑造的”,“内部空间通常是博物馆、观景台等公共设施”——熊本城就是如此。在这方面,《历史建筑的重生:日本文化遗产的保护与活用》对命运多舛的首里城却评价极高:“无论结构、内部空间还是材料,都是对历史的完全再现……将该建筑视为与真正的历史建筑等价的存在都不为过”。不过这番话似乎也值得推敲,且不论首里城几次被毁,目前仍在重建的事实。按照2024年日本放送协会(NHK)一期《历史侦探》节目里的说法,目前正在进行的首里城复建工程在正殿的外立面色彩及“中山世土”匾额的底色上,都与焚毁前的首里城大有不同。这样的改变恐怕又回到了关野贞那个时代的争议,如此的新建复原建筑,究竟还能够称其为“古建筑”吗?

(文中配图均为作者所摄)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号