历史学家卡尔·贝克尔说:“人人都是他自己的历史学家。”澎湃新闻·私家历史推出“大学生写家史”系列,记录大时代下一个个普通家庭的悲欢离合。

“我在香港有一个爷爷,他每次回泉州都只穿着一条旧旧的白背心(冬天就加一条军绿色的外套),会给我带好多好多在内地买不到的零食和饮料。我母亲每次都让我叫他‘香港爷爷’……”这是我儿时记忆里的外公,之前只觉得他是一位非常和蔼的老人,对他的经历和过去知之甚少。但是在父母口中,外公似乎经历过一段坎坷却丰富的过去……

外公其人

外公陈国星出生于福建泉州南安市的乡村地区。并没有人记得他出生于何年何月,就连外公自己也不清楚,因为他儿时就失去了双亲——外公三岁那年他的父亲离世,八岁那年又失去了母亲。其实当时农村地区对“出生年月”这一概念并不太上心,大家也都不太记得自己出生于何年,只依稀记得是在哪个月,这也都是按照传统农历纪年方式来计算的。至于到后来户口以及身份登记时要求填写出生年月时,大家才凭借记忆,胡乱编写一个时间上去。

外公失去双亲后,孤身一人在农村生活。好在外公在老家还有一些亲戚,他也能去亲戚家混一口饭吃。但外公不愿过寄人篱下的生活,他不愿别人因为这样而看低自己。为了解决自己的温饱,他选择去给别人家里做工,搬东西、砍柴火……替别人干活,以此来为自己争取一口饭吃。外公曾在过年时去邻居家里帮别人砍树、修剪枝干。有一棵老树怎么都砍不倒,邻居便想着让年纪较小的外公带着绳子爬到树上去,试图将树拉倒。可谁曾想外公刚爬到树顶,老树便顺着砍出的裂痕轰然倒下,外公一下子消失在枝叶中。邻居们吓了一跳,喊着:“完了完了,过年碰上(丧)事了。”外公没事,灰头土脸地从树叶中爬出来,但似乎也没有人过多地关心他,更别提送他去医院了。

1960年代初的“困难时期”,外公所在的村庄也受到影响。那时的粮食显得格外珍贵。外公曾说过当时过年,公社将粮食作为奖品,分发给获奖的村民:

那年过年,(公社拿了所剩无几的)100斤粮食作为奖品,谁能担着这100斤在操场跑上几圈,就能把这粮食拿回去。那时候没东西吃,听到能拿粮食可激动了,我又力气大,担着那袋粮食就在操场上跑,最后把那100斤拿回了家。你看我那个时候就能担100斤的东西。

完成小学的学业后,部队到外公所在的乡里征兵。那个时候他选择中止初中的学习,跑到隔壁村学校的征兵队伍中,希望能应征入伍。但因为那次招收的是空军部队,要求更为严格,外公因为有海外关系的缘故被拒绝。但外公已经选择了辍学参军,想重新回到学校必须降级一年。无奈之下外公只好暂时选择了重修学业。第二年(1963年)征兵的队伍再次来到了南安,外公毅然选择中止学业,再次尝试参军。这次招收的是陆军部队,要求相对宽松,再加上有着过人的力气,外公如愿进入了部队,开启了他的军旅生涯。初入部队,迎接新兵的便是艰苦的训练。为了训练新兵,外公所在的部队将新入伍的战士带至位于广州梅州的丙村——一个被丘陵山地环绕的山区县城。外公回忆当时训练的时候说:

我们在山区都是进行几百公里的长途训练,这样才能锻炼(士兵们)的意志和耐力,不然怎么能够上战场呢?

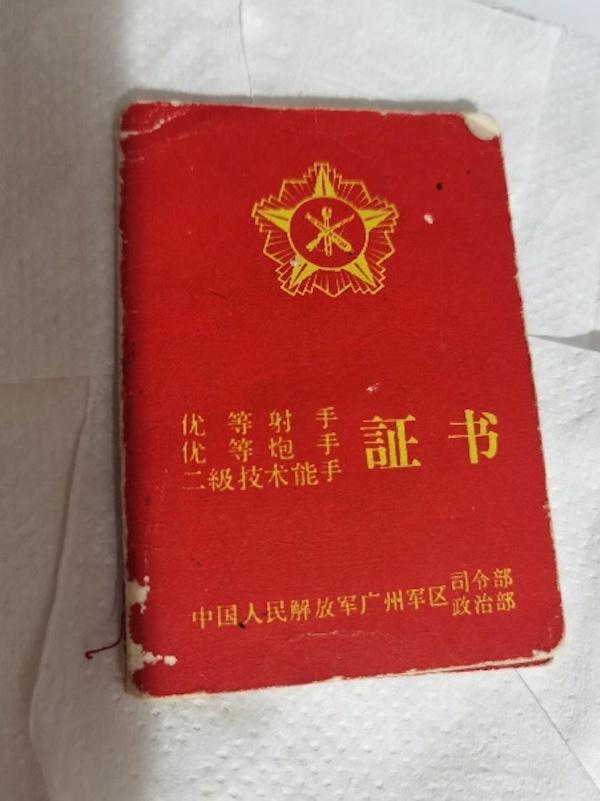

外公在部队的时候,本能成为一名侦察兵,成为冲锋在战场最前线的战士。但是想成为一名侦察兵需要经过严格的选拔和审查,在政治审查的环节,外公再次因为有亲戚在海外生活、有华侨关系而落选,因而在部队中被分配成为一名炮兵。在部队期间,外公被评为“优秀炮手”、“五好战士”,曾获三等功一次,以及部队嘉奖一次,也在部队中担任过副班长与保管员。

外公入伍后,1964年美国以“北部湾”事件为由,对越南发动了侵略战争。北越军队难以抵抗美军的进攻,便向中国政府请求援助。1965年,毛泽东主席同意了北越方面的请求,决定出兵越南,协助北越抵挡南越军队与美军的进攻,防止美军对中国南方领土的威胁。外公所在的广东军区接到命令后。调派外公所在的“第四十一军”部队前往越南,参与“抗美援越”战争。问起外公越战的经历,他最为自豪的是能够前往越南“收拾”美国人:

我去参加的那个(越南)战争是哪一场你知道吧,是那个中央派军队去越南打美国的那场。越南不是被分为南越、北越吗,我们是到那个北越去,在那边打美国,不让美国从南边侵略过来。是打美国人的你知道吧,不是后来那个越南不听话我们去教训他们的那场。

1967年,尼克松当选美国总统,新的施政思想和战争的久攻不胜,尼克松选择逐步终止越南战争,并寻求同中国缓和关系。越南战争结束后,外公也于1968年4月10日退伍,重新回到了自己的家乡。

外公从越南战场回乡之后获得了部队所安排在福建三明热电厂的工作,但是外公并没有前去报到,而是将自己的这个名额转让给了自己的表弟:

我退伍回来其实是有安排工作的,只不过我把这个位置留给了我舅舅的儿子。(那时)我舅舅跟我说,他(儿子)同样也是从部队退伍回来,但是没有被分配到工作。我在部队的时候经常跟在别人身后去学习别人的工作,所以我会一些电工,也会用那个柴油机之类的。我有技术不至于找不到工作,所以我就把那个名额让给他了。

放弃分配的工作之后,外公找到了一份在福建三明修建铁路的工作。1958年,南安市决定在当地的九都镇修建水库(今名山美水库),在当地招募村民前去协助工程建设以及施工管理。这项工程一直持续到外公退伍回家之后。1960年代外公退伍之后,凭借着自己在部队学习的电工技术和自己的力气,负责了从镇区到水库工地沿路电线的铺设任务。当时通往水库的道路,两侧的电线杆和电线都是由外公与工友完成的。此外,由于外公有过参军的经历,在南安当地的部队还邀请外公去他们驻扎的地方工作,在部队中担任修理水电的职务。

在1969年,外公与我的外婆相识并结婚,组成了属于他们自己的家庭。外公与外婆育有五名子女,我的母亲排行第三,她有两个姐姐,两个弟弟。家庭人数的增加也意味着外公需要承担更多赚钱养家的责任。祖辈的农村女性很少有机会读书,所以外婆并不识字,她唯一会写的字便是她自己的名字。外婆只能负责管理好整个家庭的衣食起居,照顾自己的儿女,整个家庭养家糊口的重任全部压在外公一个人身上。外公当时所赚的钱都交给了自己的家庭,不留一丝一毫给自己:

我赚一块钱,就给她(外婆)九毛九啊,全部都是要给自己的家庭嘛。做人要大方,不能小气,自然就不能让自己的家庭受苦。

在外公参军的时候,担任副排长的工资是一个月36块。在其退伍后去梅山当地部队当水电工的工资则是60块,虽说有所上涨,但对于维系这个七口之家的生活仍是杯水车薪。而外公回忆起在香港工作时的工资,他说一个月工作下来能够赚400块钱——400块钱的工资在内地仅靠劳动是永远无法触及的数字。

在闽南的乡村还存在着家庭养不起小孩而被迫送给其他家庭的情况,不仅是乡村,这样的情况还出现在城市之中。大多是因为经济能力不足,无力抚养,也有少数是因为重男轻女,不愿抚养自己女儿长大而送与他人。外公重情重义,他不愿自己的家人吃不饱肚子,更不愿将自己的子女转手他人,唯一的出路只有钱!赚钱!赚够养活家人的钱。

早在19世纪中叶,福建、广东地区有“下南洋”的经商传统,无论是农村或是城市地区都有许多敢于冒险的年轻人前往香港、印度尼西亚、菲律宾等东南亚地区经商、打工,希望能够赚钱发财。这些有“下南洋”经历的人们回村后便会向人们讲述自己的“发家经历”,因此也吸引着更多人随着“南洋路”去赚钱发家。当时有个前去香港打工的人回村,便向外公介绍:

国星啊,你看你这么年轻,又这么有力气,为什么不想去香港打工,香港红磡那里在修海底隧道,还有很多很多工程,正需要工人,你可以去试一试。

乡邻的宣传、家庭的责任、内心的冲劲……外公最终决定远赴香港,打拼事业。外公找到了在当地公安局工作的亲戚,煞费苦心,只为求得一张能够前往香港的通行证。在1960、70年代,中国政府开放了一批前往香港的名额,以此来满足内地居民前往香港定居、工作的需求。然而,这样的申请“特赦”需要有海外关系才能获得批准,而外公有“华侨”亲戚的缘由也添了些许便利。最终在1970年代中,外公坐上了前往深圳的班车,从这个尚未成为特区的滨海村镇到达了香港。

外公初到香港以后拼命工作,不放弃任何赚钱的机会。他除了在他姨丈的工厂里工作,还兼职了好几份工作。外公回忆那时工作的经历时说:

香港遍地都是赚钱的机会,只要你肯干活,出力气,你就能赚到钱。(我那个时候)什么工作都做,做建筑工什么的,很辛苦,但是你不出力哪里来的钱?但是香港本地人比较不能吃苦,他们不肯做体力活,我从农村去的,就是比别人做得多,才能赚得到钱嘛。

母亲听闻过外公在香港的工作经历,她说:

你外公在香港干过很多活,(外公)力气大,又肯吃苦,做什么建筑工,很辛苦的。他胆子又大,60多层的楼都敢上去施工。外公那个时候搬东西,几十斤的(建筑材料)都从一楼搬到几十层。你外公那个时候赚钱就是这么不容易。

彼时的香港正处于1997年回归的前夕,港英政府于1989年提出“玫瑰园计划”,即以香港机场为中心的一系列大型基建计划,耗费千亿港元进行基础设施建设,包括了新香港赤鱲角机场、青屿干线、西九龙填海等一系列工程项目,历时八年才完工。当时处于中央政府即将接管香港的前夕,大批香港企业家和富豪选择了离开香港、移居海外。外公的姨丈在这一时期也选择了放弃在香港的产业,移民至新西兰,而外公也因此需要另谋工作。

也正是乘上了“大基建”工程的风口,外公得以在香港得到了许多建筑工的活计。由于香港本地底层劳动力的缺失,工头们给工作人员的工资是较为丰厚的报酬。外公肯吃苦的品格让他在这一时期获得了大量的工作机会:

香港的工人少,那我就可以去做很多工(工作)。建机场的时候我也有(去参加),那个时候给工资是按天结的,你每天做完工就能收到工资。(为了工作)我每一天都睡在机场的工地里面,第二天起来就能做一天的工。

我的父亲在与我母亲结婚以后,也曾听过外公讲过以前在香港修建青马大桥的经历。父亲告诉我:

你外公以前跟我们说过他去修青马大桥的事情。那个青马大桥不是修在海上面嘛(横跨马湾海峡),它是那种铁索的斜拉桥,所以修的时候要建那个引桥。那个引桥很高,离那个海面有好几百米高。那个时候需要上引桥去施工,都没有人敢上去,工头出价几千都没有人敢上去。你外公说他那个时候胆子很大,他就直接爬到那个引桥最顶上去拧螺丝,就他敢上去这么做。

除了建筑工,外公还干过搬运工等各种工作,“不怕死、肯吃苦”的精神让外公在香港拼搏的时候攒下了还算丰厚的财富。他并没有像一些“暴发户”一样赚到钱后就无休止地挥霍,而是将赚到的钱投入房地产市场,在香港购入了几套房产——事实也证明外公的决定是极具智慧与远见的,香港房价随着回归后经济的重新发展也得以上涨,外公也获得了更多的财富积累。

外公这样高强度的工作也给他的身体带来了不可逆转的损伤,因为长期、长时间搬运重物,他的膝盖变得脆弱,且时常发生疼痛。但外公那时因为年轻,觉得并不是什么问题,再加之要继续工作,并未将自己的身体健康放在心上。等到外公年龄越来越大,他的膝盖也无法支撑起他的身体。现在外公走路都需要凭借拐杖,也不能走太长时间,极大地影响了他的日常生活。

外公在香港赚到钱后,也对自己家庭,乃至家乡的建设投入了极大的心血。母亲回忆起外公当时从香港回乡探亲的时候总说:

他那个时候每年回来一次,都是带着十几斤的东西回来,里面有买的新衣服、(香港才有的)药材,各种吃的用的。每次他都是大清早的时候到家,然后把买给家里人的礼物放在家里,都买了很多东西给我们,我们家也是农村第一家用上电视的。

外公对家乡的贡献更是不胜枚举:

农村当时都是那种5、60厘米宽的土路,你外公回来自己掏钱,建了一条从村口到家门口的水泥路,这是那个时候整个乡里的第一条水泥路。你外公回来的时候不都带了很多东西嘛,邻居包括村里面的人都会来找你外公要一些东西。他们从外公回来的时候就围在我们家门口,连着好几天,有的人拿着自己家做的面线来换,有的也会煮一些菜送到我们家来,你外公也不会说什么,把那些香港买来的药、补品什么的都分给人家了。外公是孤儿,没上过几年学,他每次从香港回来都会捐钱给村里的小学,每一年回来都会捐款。村里的年轻人要是读书、做生意、结婚等各种事情没有钱,外公都会自掏腰包去帮助他们,每次都是拿几百块给他们,当时的几百块可不是小数。

外公这一辈子与人为善,他对于家乡的贡献在乡邻之间都是有目共睹的。他赚到了金钱,贡献家乡、帮助邻里,到头来却忽视了自己的家庭。外公在香港有稳定工作后,将外婆和两个舅舅带去了香港,留下我的母亲还有她的两个姐姐独自在农村。虽然外公每每回家都会带上许多衣服、用品等礼物给他的三个女儿,却始终无法给到她们陪伴和关爱。虽有怨言,但她们始终没有与外公明说,可外公有自己的苦衷和想法:

你妈妈她们怪我当初没有带她们来香港,其实我是有很多原因的。第一,她们三个年龄比较大,你看你两个舅舅,我来香港的时候一个11岁一个6岁,你把他们放在农村,他们能自己生活吗?你妈妈她们都在读中学了,还算是能够自己生活,所以我把她们留在那边。第二,你妈妈她们那时候在上学,带她们来香港以后她们肯定是不能去上学要去打工,不上学就没有文化,没文化就只能干苦力活,我怎么舍得自己女儿去干苦力活。没读书没文化是不行的。以前参军看部队里那些文工团的(女同志),那些就是有文化的,很厉害,所以我就有远见说一定要读书。你妈妈她们(从内地)辍学过来,降级也跟不上香港这边的学业,你两个舅舅来香港这里后去读书也是跟不上,读不会。那时候又没钱,你妈妈她们三个来肯定只能去打工。很多那时跟我一起来的人,为了赚更多钱,都是让自己的女儿来一起打工。有人跟我说:“国星你要赚钱让你三个女儿来香港啊,半年就能赚一套房。”但我还是坚持留她们在内地上学读书。后来证明我的做法也是对的啊,你大姨和你妈还上了大学,她们三个都不上学的话哪里有现在的生活。我不是说什么重男轻女才不带她们来,她们不懂(我是怎么想的),所以她们会怪我,唉没办法。

外公带着外婆在香港辛苦打拼,并看到了香港房地产业的升值空间,不愿让自己的积蓄躺在银行等着贬值,便将资金投入房产市场,在香港房价尚未“飞升”前购置了许多房产,可外公选择将自己购置的房产写在他的大儿子(即我的大舅)名下。在大舅结婚成家之后,同样是赚钱心切的他伸向了外公购买的房产,将大部分外公的房产收归自己,逼着外公和小舅自己去重新买房。父子双方为此对簿公堂。外公自己过意不去,抑或是内心失望至极,没有听从小舅的建议花重金告倒大舅,选择带着小舅离开,重新在香港买房生活,让大舅带走了房产。

现在,外公与外婆依旧在香港过着简朴的生活。但外公以前在香港的工作并没有为他带来退休后的“养老金”——香港的社会保障体系中并没有像内地一样有对退休员工有那么丰厚的补贴,外公外婆每个月能领到的只有2000港币。每个月房屋的管理费和水电费就需要近4000港币,更别说一些生活开销。要强倔强的外公不愿依赖儿女,依旧需要劳动和工作来维持二老的生活。外公的腿脚随着年龄的增长愈发不便,赚钱的责任转移到了外婆身上。然而外婆并不识字,她只能在香港应聘到环卫工的职位。时至今日,外婆仍旧坚持着每天早晨五点起床到岗上班,甚至为了赚每个月6000的工资全年无休。外公虽然行动不便,但也没有赋闲在家,他每日坚持去帮忙照看小舅的两个孩子(因为小舅并没有像大舅一样与父亲反目,依旧陪在外公身边),接送他们上下学,为他们准备餐食。

思考与感想

一、“矛盾”的形象

作为一个出身于中国农村的传统“农民”的身份,外公在思想上保留了一些农村“传统、封建”的部分。他有着“重男轻女”的思想,把自己的财产全部划给自己的儿子;但是他也格外关爱自己的女儿们。在农村,前往香港赚钱的家庭不在少数,很多家庭在前往香港后都会选择将自己的女儿带到香港,因为他们认为女性应该承担赚钱养家的任务,而男性成员更需要在完成学业后再走入社会。而外公却选择将自己的女儿们留在内地,让她们接受完整的教育,她们也因此有机会进入到大学进行学习,走出和同龄农村女性不一样的人生轨迹。

上文有提到外公对于家乡的贡献,以及对乡邻的慷慨相助。相较于外公的善良大度,他对自己却是极为苛刻——宁可自己受苦,也要用最好的来招待子女,回馈他人。母亲每每提到外公都说:

你外公这个人性格就是这样,对自己非常小气,但是对其他人永远不会吝啬。你外公自己的衣服都是那种穿了补了又补的,一年到头都是穿着,都不舍得给自己买。

小时候,我对外公并没有非常深刻的印象。随着自己年龄的增长,我也看到了外公更多为家庭的奉献。每至假期,我常与母亲一同前往香港探望他们。平常的时候,外公外婆只是烫上一盆菜心,随意炖上一些瘦肉,再加上米饭与汤便成了一顿晚饭。由于外婆工作的地方很远,她也只能在前一天的晚上多煮一些,第二天带到工作的地方吃。而外公呢,他自己也就在家里煮一些从泉州带过去的米粉、面线。但是每当我们去香港探望他们时,外公每天下午都会去楼下的烧腊店为我们买吃的,常常是买半只烧鹅,或是烧猪肉和烧腊。以前我并不知道,外公每天买这些烧腊需要多少钱。直到这几年,外公行动不便,买东西需要有人陪着他,我第一次和他一起去买烧腊。我这才发现,外公每次为我们买烧腊都要花掉200多港币,但他为了让我们吃点好的坚持每天来买。母亲也曾想着带给外公一些钱,来补贴我们来香港时外公的开销,但外公总说:

你们既然来了就要让你们吃得好一些嘛,哪里有你们来还让你们花钱的道理。

外公以一名“农民”的身份来到了繁华的香港,在这个地方,迎接他的是与内地完全不同的社会体系和政治、经济制度,这也让他学习到了许多更为先进的观念。受原生的乡村文化影响,外公会很看重金钱在人生中的重要性,他会想赚更多的钱,会告诫自己的子女要从事更“容易”赚钱的职业。但在香港这种更为自由的经济体系下,外公也认识到,“钱”并不是万能的,不是“一成不变的”,它的价值会随着市场变化和通货膨胀而改变,要让自己的财产保值就必须将其转化为“不动产”,这也是为何外公宁可将自己赚的钱全部用作购房资金,甚至贷款,都要在香港投资房地产购房,来保证自己的财产不会贬值。他所学到的这些“新观念”让他与其他内地的暴发户不同,不会像他们一样大肆挥霍,肆意张扬。

外公是一个“矛盾”的个体,他会是有些封建的,但又有着远见;他会是个吝啬的人,但他却永远大方慷慨……

二、关于回忆

在采访外公之前,其实我并没有想过他会对回忆自己的过去如此抵触。

在写这篇文章之前,我也回忆了过往与我的爷爷陈德照的许多对话。他在生前对于回忆的态度与我的外公截然相反,我的爷爷很乐于回忆自己的过去,无论是过去他所经历的困难时期,或是自己事业上有所成就的时光。他为我讲述自己小时候遭遇抗战时期的经历:

我出生的时候碰上抗战,(当时)日本人的飞机就开来轰炸(泉州),我们只好拖家带口跑到山上去。因为我那个时候还小,你太奶奶(我爷爷的母亲)用一个扁担,一头坐着我,另一头坐你伯公(我爷爷的兄弟),就这样挑着我们两个跑到山上去了,等到没动静了以后我们才从山上下来。

爷爷从福建师范大学毕业后,被分配到漳州市诏安县的一所学校,成为一名化学教师,而他也在教师岗位取得了极大的成就——1994年爷爷被评为福建省第三批“特级教师”,并于同年获评为“泉州市劳动模范”。爷爷常常会对我讲起他以前作为教师的趣事:

我以前上课声音可大了,我以前上课可没用什么喇叭、扩音器,但是我讲课隔着两栋楼都听得到。而且我讲得好啊,那个时候学生都爱听我的课。

爷爷在他的学生和同事之中是极受爱戴的。他退休以后直至其过世之前的每个春节,他的学生都会来我们家拜访我的爷爷,爷爷退休时所在的学校组织慰问退休干部,每年都会来拜访爷爷。

除了他的教学生活,他还会给我们分享他以前生活的琐事与所见。与我而言,印象最深刻的是他讲述以前“文革”时期我们家庭的一些事情:

你的太爷爷(我爷爷的父亲)之前下南洋跑到印度尼西亚赚了挺多钱的,然后回国呢换了很多金子带回来。同时呢他也在我们泉州当时一家大的商场入了股,成了股东。但“文革”刚开始的时候不是“斗地主”嘛,你太爷爷怕被打成“地主阶级”、“右派分子”,连夜把那些金子、钞票啥的整理了交给公社了。我们家本来有一本族谱的,你太爷爷也交给公社了……但是我们家在“文革”的时候也没发生什么事,当时停课我也只能回来泉州,我们也没有跟别人去参加批斗什么的……

只可惜,爷爷在2021年离开了我们,不然我也会愿意花更多的时间去了解他的过去。

相较于我的爷爷,我的外公并不愿意回顾自己的过去。由于他身处香港,我只能通过视频、电话等方法对他进行采访。但他每次都以“心情不好”的缘由回避了我的提问。无奈之下我拜托我的母亲前往香港,带着我的疑问去询问爷爷。但是爷爷依旧很少回答,他认为:

(他的过去)哪里有什么好回忆的,我就是一个农民,一个打工人,我的历史没有什么价值……我(的人生)很失败,更没有什么值得回忆的意义。

我所获得的材料,大多是来源于我的母亲与父亲,他们在以前也曾耳闻外公讲述过自己的身世。其次是来源于外公透露的只言片语。例如上文所提到的“越战经历”,外公始终没有对我们提过任何更加详细的内容,他也仅有在以前对我的父亲提到过他有一部分这样的经历。这也是为何在前文对外公过往的描述中,有些事件虽然十分重要,但是我也无法展开叙述的原因。

外公想要隐藏过去的原因是多样的。或许,是他艰难、曲折的经历,相较于我的爷爷,外公的经历可谓是一种“磨难”。我的爷爷生活在城市的大家庭之中,有受过良好的教育,又在自己所从事的教师岗位上取得了不错的成就。他对自己过去的态度是积极的。但我的外公从儿时就成为孤儿,一个人在农村摸爬滚打;再到后来参军,军旅生涯对于他而言想必也是艰苦的;此后他孤身一人前往香港打工赚钱,无论再苦、再脏、再累的活他都干。外公时常感慨自己生不逢时,在他看来,自己赶上了“最不好的时代”,现在80多岁的高龄也无法去享受飞速发展的社会。旧时无家可依的孤独;参军、工作的心酸;在香港白手起家的艰难;待到老时生活的不顺心……外公觉得自己“命苦”,生下来就不是享福的命数,也没有生在可以享福的时代。其中隐藏的心酸也只有他一人知道;或许,是对自己的否定。相较于爷爷在教学方面所获得的成就,外公的一生似乎并没有取得什么耀人的成绩。他不善于对子女的教育,自己的儿子将自己一生获得的财富几乎全都占为己有。子女教育的缺失、家庭的分裂使得他在晚年变得郁郁寡欢,认为自己的一生是“失败的”,否定了自己的过往;又或许,是对于“历史”的态度。我的爷爷受教育程度较高,在他看来人文相关的专业和商科、理工是一样重要的,所以他会注重在传统文化和历史记忆方面对晚辈的教导。他曾给我讲述过闽南地区的宗族文化中的姓氏和辈分:

我们的“陈”这个姓氏是属于“颍川衍派”,而我们家这一派的祠堂(现今位于晋江市陈埭)中有这样一副对联,所有姓“陈”的男性(成员)名字中第二个字(即姓之后的那个字)就是按照这个对联的顺序来起的, 同一辈分的用同一个字。我是“德”字就代表我是“德字辈”的,你是“垂”字就代表你是“垂字辈”的。

爷爷会主动讲述许多令我印象深刻的故事,我以前也总会在睡前赖在他们房间里,一定要他们讲几个以前的故事才离开。而外公受限于他的学识和观念,否定了历史的重要性,他所重视的是那些能够“赚大钱”的学科和专业。当初我高中毕业选择专业时,他建议我要去选法律或者经济类的学科,因为在他看来,这两个学科是“最能赚钱的”。所以当我去采访他时,他也对自己的过去表达了一种“轻视”的态度,这或许也是他不愿回忆自己过去的原因。

但是外公的过往是非常值得书写的——因为他的经历足够曲折和精彩。外公有着内地农村的出身,有过军人的经历,却做出了与许多普通农民不同的选择,活出了艰辛但又独特的人生。在他身上可以看到中国农民在身份变化中的思想矛盾与变化;外公是香港回归前后社会发展的亲历者,他参与、亲历了香港回归前后的发展与变化,是千千万万香港普通建设者的缩影;也是香港特别行政区发展的见证者,目睹了香港1997年前后社会的变迁……属于外公的历史不应被晚辈所遗忘。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号